都庁職員の異動時期はいつ?異動頻度はどれくらい?

希望の部署に異動する方法があるのか知りたい

今回はこのような疑問にお答えします。

【本記事の内容】

- 都庁公務員の人事異動制度

- 都庁公務員の異動実情

- 希望部署へ行きやすくなる方法

- 異動のメリット・デメリット

この記事を書く私は都庁職員歴8年で、入庁後に3回人事異動を経験しています。

都庁の人事異動事情について、体験談や具体例を交えて説明していきます。

結論から言うと、人事異動は定期的に行われ、希望する部署への異動も可能です。

ただ、異動は多くの変数が重なって決まるので、全て思い通りには行きません。

本記事を読み終えると、都庁公務員に関する人事異動の実態や希望部署へ異動する手法が分かります。

都庁公務員の人事異動事情が気になる方は、ぜひ参考にしてみてください!

都庁公務員の人事異動制度

人事異動の時期

異動時期はほとんど4月1日付で、異動の内示は3月下旬です。

局間移動の場合は、2月中に配属局が判明します。

人員が不足した場合の補充として、年度途中で異動となる場合もあります。

直近では、新型コロナウイルス対応やオリンピック準備・運営のための異動がありました。

基本的に補充人員の調整は部課内で完結しますが、大幅な増員が必要な場合は局をまたいで対応します。

実際に私も2週間程度、コロナ対応で他局へ異動したこともあります。

近年は、年度途中の人事異動は増加傾向にあり、柔軟に異動が行われています。

人事異動の間隔

異動の間隔は2年から3年で、長くても5年です。

特に許認可部署は最高で3年間までと決まっています。

取引業者との癒着や権限の属人化などの不正発生を防ぐためです。

また定期的な異動を行うことで、職員の適性や能力を引き出す側面もあります。

具体的な異動例は以下表1のとおりです。

| 年次 | 所属部署(所属期間) |

|---|---|

| 採用時 | 都税事務所、建設事務所などに配属(2年) |

| 3年目 | 本庁の関連部署へ異動(3年) |

| 7年目 | 主任昇任で他局へ異動(3年) |

| 9年目 | 局内の関連部署へ異動(3年) |

| 12年目 | 課長代理昇任で局内または他局へ異動(3年) |

ずっと同じ部署にいることはできないの?

結論から言うとできません。ただ希望すれば再度戻ることは可能です。

例えば採用時に主事で配属になった部署に、数年後課長代理として戻る場合があります。

今後は特定分野の専門知識を持つスペシャリストを養成する傾向にあるため、技術職に関わらず事務職でも同様の部署を転々とすることが増えるでしょう。

長く同じ部署にいるためには、自分の希望部署に早く異動して実績や経験を積むことが重要です。

人事異動の種類

異動には、局内と局外への2種類があります。

原則は局内の異動になりますが、局外も希望できます。

局外異動する場合は、主任昇任時と公募の2パターンです。

ただ近年は主任昇任時前でも、局外異動が行われているケースも見受けられます。

公募とは島しょなど人材を募集している部署へ応募することです。毎年11月頃に募集要項が出て、書類審査と面接を経て決定されます。

主任昇任時の局外異動は、試験合格年度の翌年度(前期)と3年後(後期)に異動する2パターンに別れます。

どちらになるかは試験合格時の部署の在職期間によります。異動直後の年度に合格した場合は、後期になる確率が高いです。

都庁公務員の人事異動実態

希望部署に異動する方法

希望部署への異動可能性が高いケースは、以下の3パターンです。

①国への出向後

国への出向は基本的に1年間で、配属先は激務であることが多いです。

そのため、労いも込めて希望を通してあげたいのが、人事担当の本音だと推察されます。

人事担当も人間なので、部署決定にあたり、少なくとも全く希望しない部署を当てる無下な扱いはしません。

実際、国から戻ってきた人は、希望通りの部署へ配属されていることが多いです。

②島や被災地からの帰還後

大島や小笠原などの島しょで2年から3年勤務後に都内部署へ戻ってくるときです。

また、近年は対象者が減っていますが、東北や熊本への被災地派遣から戻ってくるタイミングでも、異動希望が通りやすい傾向にあります。

ちなみに、や被災地派遣から戻ってくる際は、職員住宅にも優先的に入れる特典もあります。

③公募人事への申込み

公募人事は申し込む人も多くはないため、希望が通りやすい傾向にあります。

応募する人は、やる気や志が高い人なので、なるべく希望を叶えてあげたいのが人事担当の本音でしょう。

募集部署は年度ごとに異なりますが、新規設置部署や人員拡充が必要な部署などがメインです。

具体的には、デジタル関係や政策企画関連、用地、税務関係が多く、毎年何らかの募集があります。(島や被災地への派遣も含む)

人事異動の決まり方

人事異動は、人事担当が職員から収集した異動申告書に基づいて異動者リスト案を作り、各ポストへ人を割り当てます。

職務経験を通じた人材育成や適正な組織運営のため、適材適所に人の配置を行う必要があるからです。

具体的には、以下表2のスケジュールで行われます。

| 時期 | 異動に関する事項 |

|---|---|

| 10月〜11月 | 全職員が異動申告書を作成し、所属課長と面談後、人事担当へ送付 |

| 12月 | 異動の要望集約と配属先調整(人事担当) |

| 1月〜2月 | 局間異動対象者の所属先確定と局内異動の配属先調整(人事担当) |

| 2月下旬 | 各局で局間異動面接 |

| 3月上旬 | 島しょ配属者への内示 |

| 3月下旬 | 各局での異動内示 |

まず、毎年10月頃に全職員が異動申告書を作成します。

異動申告書には、以下3つの選択肢があり1つを選びます。異動を希望する場合は、希望部署の記入も必要です。

- 「次期異動期に異動を希望する」

- 「必要があれば異動してもよい」

- 「次期異動期は異動を希望しない」

意思確認を兼ねた所属課長との面談後、異動申告書が人事担当へ送付されます。

人事担当は、12月頃までに異動に関わる要望集約や各種調整を行い、2月の局間異動面接に向けて、1月頃に局間異動の確定を行います。

その後、局内異動を確定させ、3月中旬頃から各局で異動内示という流れです。幹部人事は3月の議会終了後に確定するので、一番最後に内示が出ます。

多少前後はありますが、大まかなスケジュールは以上です。

島流しはあるの?

基本的に島しょへの異動は希望しない限りありません。

なぜなら、異動申告書に島しょ異動に関する以下の3項目があり、③を選択すれば異動候補者から外れるからです。

- ①「直近の異動期での異動を希望する」

- ②「必要があれば構わない」

- ③「特段の希望はない」の3つから選べ、

島しょへの異動希望者が少ない場合は、所属課長から打診される時もありますが、断れます。

ただ、島しょでの勤務は勤務評定が上がるので、給与ベースアップ額の増加や昇任試験に合格しやすいメリットもあります。

人事異動の実情

一般的に、異動希望はほぼ通らないと言われますが、一概にそうとも言えません。実際、私は採用時と局間異動時に、希望が通りました。

異動は幹部の考えや内部事情により、既決のものが急に変わることもあります。

人事担当や幹部の立場からすると、仕事を忠実かつ確実にこなす人を優先的に配置したいのが本音です。

なので、希望を通したいなら、日々の業務を着実に取り組み評価を上げることが必要になります。

また、近年は未経験分野への異動はハードルが高く、多少でも経験がある人が有利と言えます。一定のスキルや経験が求められる即戦力型の配置が増えているからです。

最初の所属で分野(経理・予算、企画・調整など)が固定化され、同じような部署に行くことが多い傾向にあります。

自己申告制度は、昇任選考、昇給、人事異動、人材育成等に活用するため、実施されるものです。具体的には、①目標・成果シート(4月作成)、②異動申告シート(10月作成)、③自己採点シート(10月作成)の3つを作成し、作成時(4月)と中間期(10月)には所属課長と面談を行います。最後に、3月末時点の成果と反省を記入して完了です。

人事異動のメリット・デメリット

次に、異動のメリット、デメリットを解説します。

異動自体は避けられないので、メリットとデメリットを知り、自分のキャリアを考え行動することが大事です。

人事異動のメリット3つ

①仕事が定期的に変わり飽きにくい

定期的に異動があるので、ずっと同じ業務をすることはありません。

長くても3年なので、飽きてきた頃に異動できます。

異動先の部署で新たに業務を覚えるのは大変ですが、どの部署でも基本的な業務のしくみは大きく変わらないので、わりとすぐに慣れます。

②様々な分野の職務を経験できる

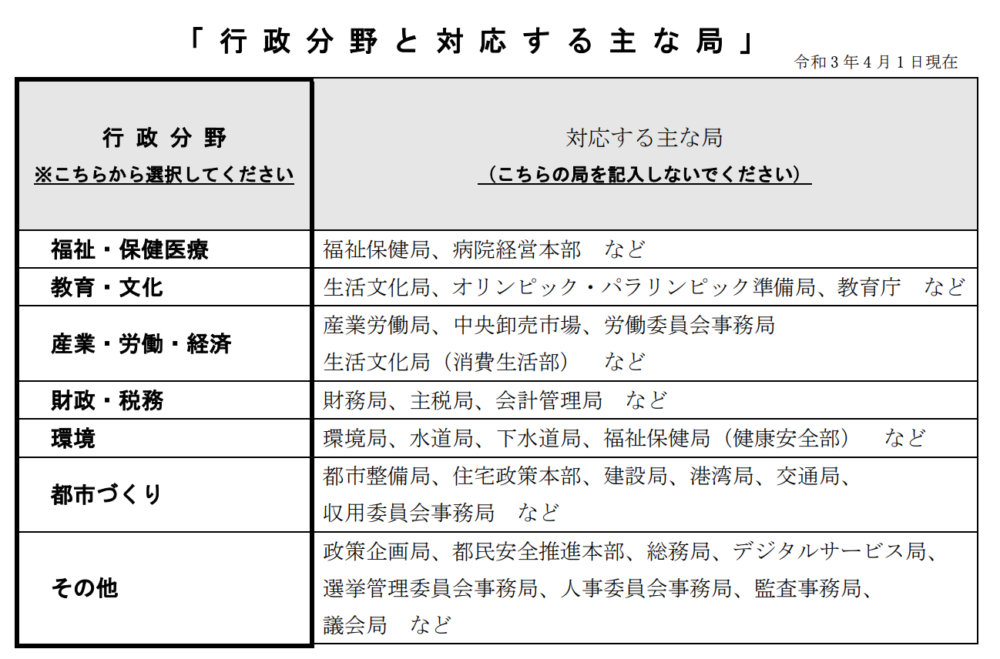

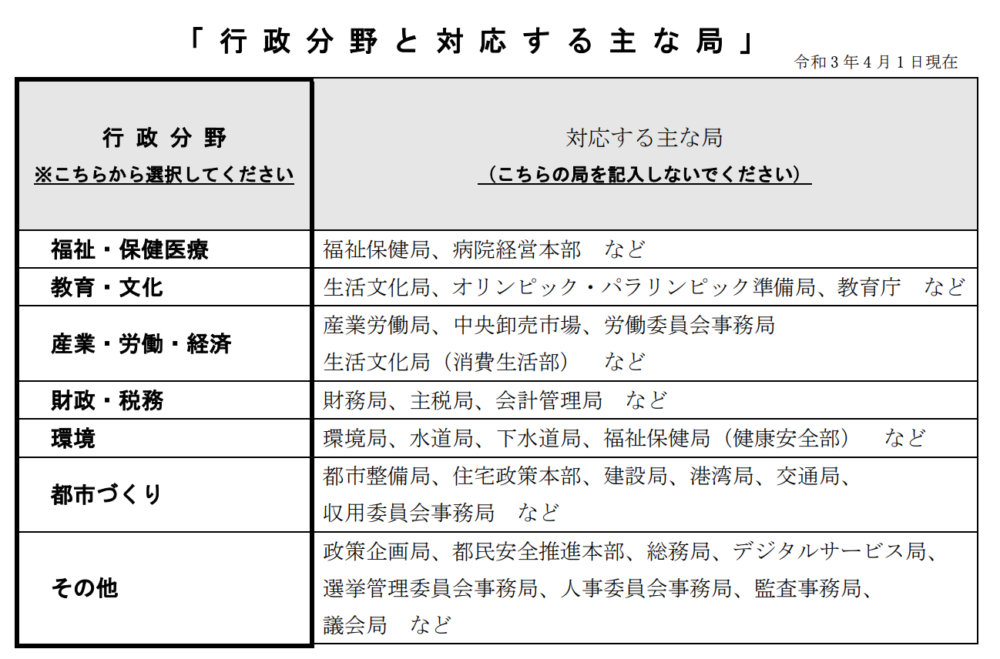

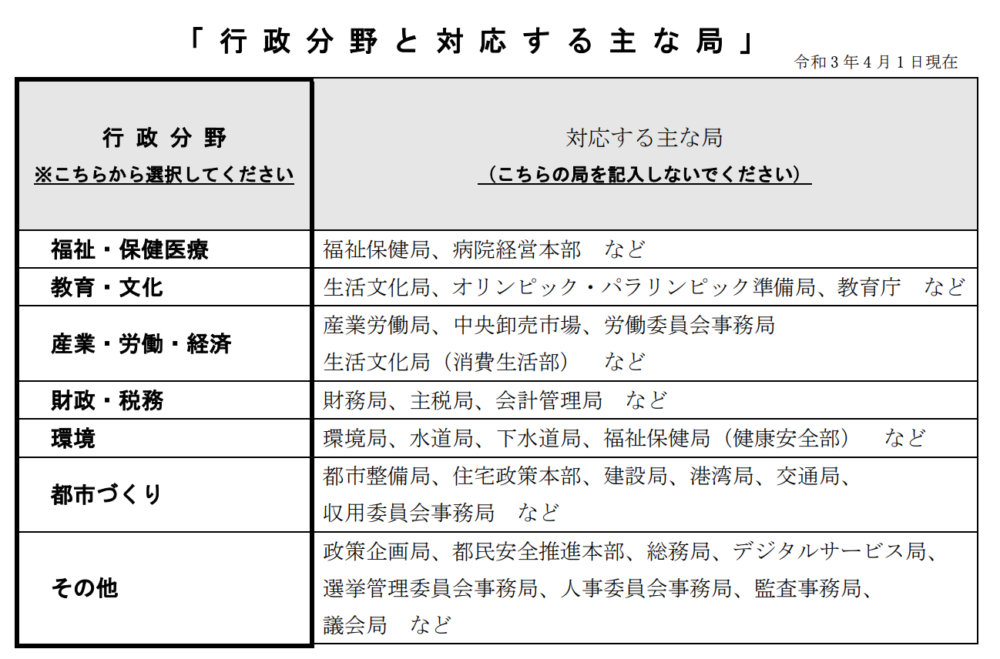

異動する範囲が多岐に渡るので、様々な分野の仕事を経験できます。

特に事務職は技術職に比べて選択肢が多いです。

行政分野は、福祉、教育、税務、都市づくりなどがあり、違う分野への異動は転職と変わりません。

民間企業では、他分野への異動はなかなかないので、公務員ならではのメリットといえます。

③嫌な部署でも必ず脱出できる

少なくとも3年で異動するため、激務部署や自分に合わない部署に配属になっても終わりが見えることです。

ゴールがあるのとないとでは、モチベーションも違うでしょう。

異動が決まるまでは、耐えしのぐ必要があります。一方で辛い経験は自己成長の糧になり、振り返ると良い経験になることもあります。

でも本当にしんどい場合は、上司や各種窓口に相談してドロップアウトも可能です。

人事異動のデメリット3つ

①仕事を新たに覚える必要がある

異動すれば当然仕事の内容が変わるので、新たに覚えることが多いです。

特に、前業務と関連が少ない部署に異動すると、新たに1から覚える必要があるので、最初は大変です。

ただ、ほとんどは関連分野への異動が多いので、1からではなく3くらいからのスタートになります。

そして、慣れてきた頃には、また次の部署に異動するという流れが繰り返されます。

②激務部署への異動がある

全ての希望が通ることは少ないので、望んでいない激務部署へ異動することがあります。

激務部署への異動は希望者が少なく、最終的には人事担当の判断で決まるのが実情です。

そのため、激務に耐えられず異動してから数ヶ月で職場に来なくなる人もいます。

実際に、私もほぼ毎日定時で帰れるホワイト職場から、残業が常態化しているブラック職場に異動になり、激務に耐えた経験があります。

③専門的なスキルが身につかない

比較的短期間で異動するので、専門的スキルが身につきづらいです。

特に、事務職の場合は異動分野の範囲が広いので、1つの分野に特化してスキルを高めることが難しいです。

ただ、課長代理級に昇任すれば、ある程度異動分野が固定されるので、多少専門スキルを身につけられます。

公務員はどんなスキルが身につけられるのか?

公務員の業務でも文書作成スキルやコミュニケーションスキルなどは、ある程度身につけることが可能です。

ただ公務員に用意されている研修や資格取得支援には偏りがあるので、習得できる知識やスキルも限られます。

今後のキャリアを見据えて、ポータブルスキル(文章能力、タイムマネジメントなど)を意識して自分で積極的に学ぶ姿勢が大切です。

ポータブルスキルについては、以下の動画が参考になります。

都庁の人事異動動向

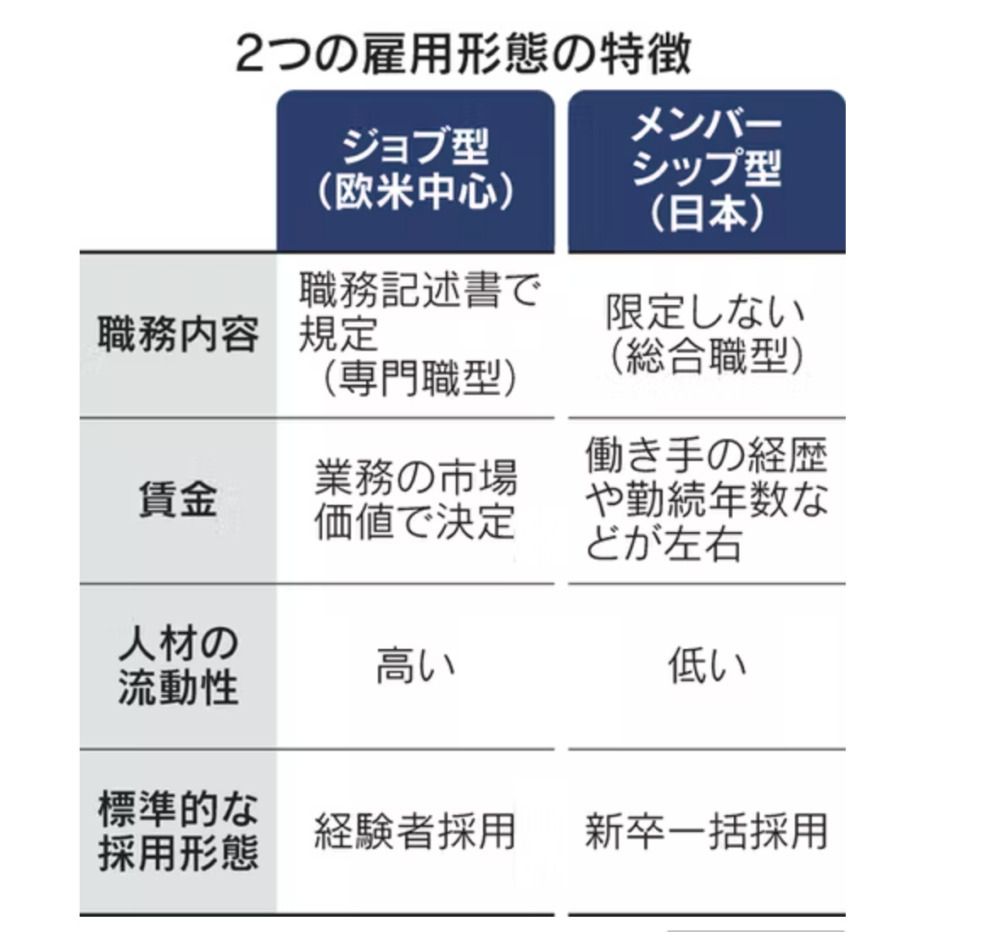

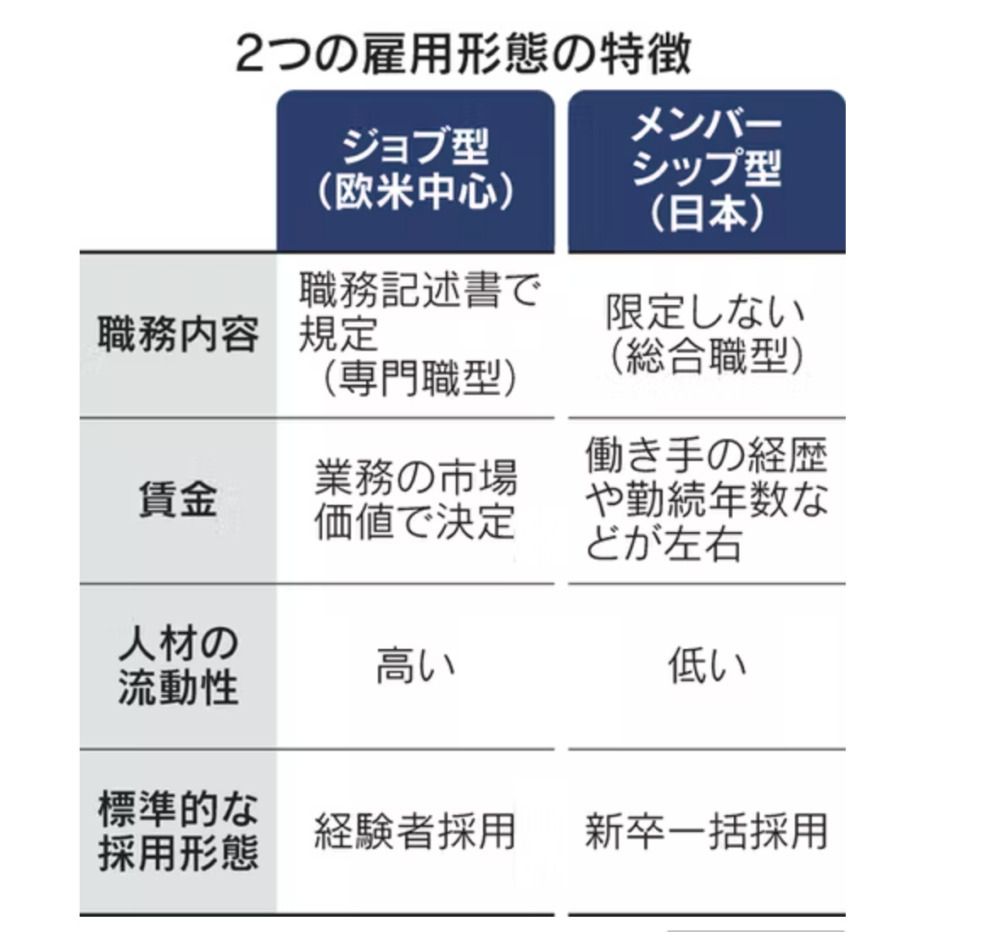

今後、さらに異動が多様化するとともに、専門性が重視されるジョブ型配置になると考えられます。

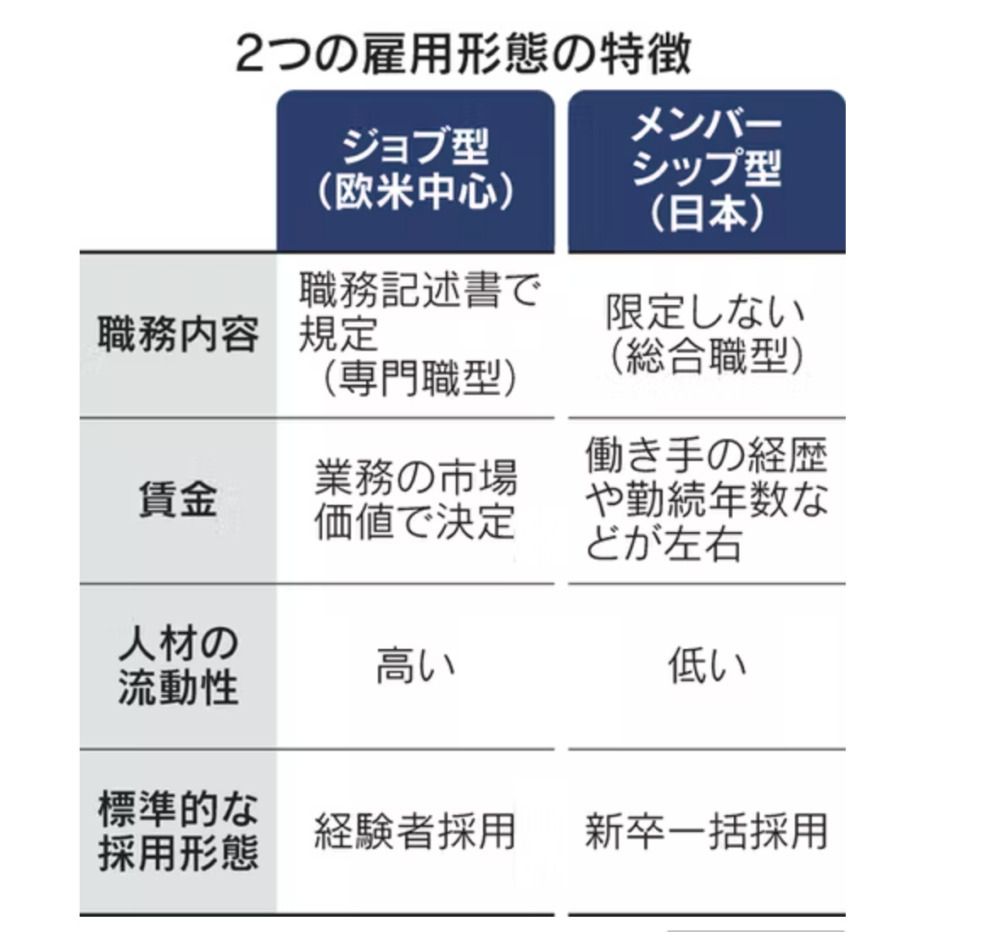

「都庁 組織・人事改革ポリシー」に異動に関する方向性が書いてあることに加え、世の中のトレンドがメンバーシップ型からジョブ型雇用へ移行しているからです。

公務員は典型的なメンバーシップ型ですが、情勢の変化に少なからず影響を受けるので、徐々に変化する可能性があります。

具体的に、都庁 組織・人事改革ポリシーには、以下のように記述されています。

・局間異動時期の分散化に向け、従来の異動期の中心である主任昇任時移動のほか、より早期の1級職異動を積極的に活用し、若手期から主任期のキャリアパスを多様化させていく。

都庁 組織・人事改革ポリシー(平成27年3月2日)

・監督職を中心として、過去の経験局への戻し異動、類似の専門性を持つ他局ポストへの配置など、職員一人一人の専門性を育て生かすための最適な配置を促進していく。」

実際、年度途中の異動が増え、柔軟かつ流動的に異動がなされています。

とはいえ、専門性を重視して同じ人が長くいる体制にしたら、職場の新陳代謝が進まないのでは?

確かに、長期間在籍していると保守的になるなどのデメリットがあり、今は3年スパンでの異動がメインです。

ただ、業務が多様化・高度化していることもあり、全く未経験の人が配属されると、業務への支障が多くなります。

また、専門的部署は今後増えていき、経験者を一定数配置する必要があるため、職員の異動間隔が長くなることが推定されます。

そのため、なるべく初期に自分の専門性を確立し、伸ばし活用できるキャリアプランの構築が大事です。

【まとめ】異動は運ゲー要素もあるけど希望が通るルートもある

本記事をもう一度確認します。

【本記事の要約】

- 都庁職員の異動間隔は2〜3年

- 異動時期は主に4月だが、年度途中も増えている

- 希望部署への異動が通りやすいのは、国や島から帰還するとき

- 異動は避けられないので、異動のメリットとデメリットを知っておく

- 業務が多様化・高度化しているので、専門性を身につけることが重要

職場の人間関係は1年を大きく左右するので、人事異動は一大イベントです。

ただ、自分の希望通りに行くことは少なく、運に左右されるのが多いと言えます。

自分のキャリアプランを指針として、スキル磨きに注力することも大切です。

今回は以上となります。ありがとうございました。