都庁の公務員試験の学習に必要な参考書を教えて欲しい。

参考書選びのポイントとか、参考書の使い方も知りたい。

今回は、このような疑問にお答えします。

本記事の内容

- 都庁受験者におすすめの参考書

- 公務員試験の参考書を選ぶポイント

- 効率的な参考書の使い方

この記事を書く私は都庁職員歴8年で、民間企業で働きながら都庁への転職を経験しました。

私も公務員試験対策として、実際に参考書を使って勉強したので、自分の経験も踏まえて解説します。

本記事を読み終えると、都庁の公務員試験対策として選ぶべき参考書が分かります。

特に独学で学習する場合は、参考書選びが大変重要です。公務員試験の参考書選びで迷っている方は、ぜひ参考にしてみてください。

独学者は参考書選びが重要

独学で学習する場合は、参考書選びが合否の命運を分けると言っても過言ではありません。

なぜなら、参考書はいわば勉強の相棒であり、長い時間をともに過ごすからです。

予備校を利用する場合は、予備校テキストのほか、動画講義や質問環境など学習を補完するサービスがあります。

一方、独学の場合は、参考書をベースに学習を進めるため、疑問点があれば参考書やインターネットで調べるなど自力での解決が必要です。

そのため、独学者は参考書選びが非常に重要となります。

公務員試験参考書の選び方ポイント5つ

参考書は1科目につき1つに絞ることが重要です。

多くのものに手を出さず、1つの参考書をやり抜けば必要な知識は十分身につきます。

参考書を選ぶ際は、以下5点のポイントを確認しましょう。

①最新のものであること

参考書は定期的に内容が更新されるので、必ず最新のものを選びます。

直近の本試験内容が反映され、参考書の内容がブラッシュアップされているからです。

最後のページに出版年月が掲載されているので、直近の年月になっているか確認しましょう。

②内容のレベルが適切であること

参考書は地方上級や初級など各試験レベルに応じて、問題内容などが異なります。

都庁I類A・I類Bの場合は地方上級レベルを選びましょう。

③レジュメの説明がわかりやすいこと

参考書には、必要な知識をまとめたレジュメが掲載されています。

レジュメ内容は何回も見返すことになるので、理解しやすいものを選びましょう。

④解説の量や内容が十分であること

問題に対する解説の内容は、非常に重要なポイントです。

解説が理解できなければ、独学の場合は自分で調べることになるからです。

参考書に掲載されている過去問に対して詳しい解説が付いているものを選びましょう。

⑤過去問が掲載されていること

過去問は本試験で出題された良質の問題なので、効率的に学習できる教材です。

過去問をメインに構成されている参考書を選び、独自の問題や応用問題が多いものは避けましょう。

参考書はいろんな種類があって、どれが自分に合うものかわからないな…

確かに、一見だけでは自分に適切な参考書かどうか判断が難しいかもしれません。

しかし、参考書選びで失敗しても、買い直せば挽回できます。

参考書はなるべく手に取って納得できるものを選びましょう。

都庁採用試験向けのおすすめ参考書

次に、私も実際に使用したおすすめの参考書を紹介します。

ベースはスーパー過去問ゼミです。

洗練された問題と解説、重要事項のレジュメがセットで掲載されており、コスパの高い参考書であるため、大きな失敗は避けられるでしょう。

(1)教養試験(知能分野)

①数的処理(判断推理、数的推理) ・資料解釈

【ザ・ベストシリーズ】

数的処理と資料解釈は多くの良問に触れて、良質な解説を読むことが重要です。

スーパー過去問ゼミだと解説が少し物足りないので、ザベストシリーズがおすすめ。解説も分かりやすく、理解しやすい良書です。

②文章理解(国語、英語)

【スーパー過去問ゼミ】

多くの良質な問題が掲載されているので、毎日1問ずつ地道に取り組むといいでしょう。

【速読速聴・英単語 Core 1900】

英文読みに慣れるために有用な教材で、単語帳もついており英単語も効率よく覚えられます。

一通り読んだらスーパー過去問ゼミに進みましょう。

(2)教養試験(知識分野)

【過去問ダイレクトナビ】

スーパー過去問ゼミだと内容が多いので、過去問ダイレクトナビがおすすめです。

知識分野は配点が低く、割り切った勉強が必要なので、最低限の範囲を網羅しておけばいいでしょう。

「物理・化学」、「生物・地学」、「政治・経済」の3冊あれば十分です。

日本史、地理、世界史は各1冊買うことになりコスパが悪いので、必要ないでしょう。

人文科学科目の対策が必要な場合は、スーパー過去問ゼミを選ぶといいです。

(3)教養試験(社会事情)

【速攻の時事】

時事は出題数も多いので、重要科目です。

毎年内容が更新される「速攻の時事」で近年の時事問題を抑えておきましょう。

実践トレーニング編でアウトプットすることで、一層の知識定着につながるため、セットで取り組むといいです。

教養試験対策の解説はこちら

(4)専門試験

①憲法・行政法・政治学・行政学・財政学

【スーパー過去問ゼミ】

専門科目はスーパー過去問ゼミで間違いありません。

重要事項レジュメを確認後、問題を解いて学習していきます。

本を1周したら、記述対策としてレジュメや解説を参考にしながら、想定問題と解答を作成していきましょう。

②経済学(ミクロ・マクロ)

【らくらく経済学入門】

経済学初心者は、スーパー過去問ゼミだと少し取っつきにくいため、らくらくシリーズで基礎を学ぶのがおすすめです。

ミクロ、マクロ入門編で基礎を学び、計算問題編で知識を深めます。

ただ、入門編だけでも結構ボリュームがあるので、入門編の内容が理解できたら記述用対策に進んでもいいでしょう。

専門試験対策の解説はこちら

(5)論文試験

【論文試験 頻出テーマのまとめ方】

論文試験に出やすいテーマの基礎知識と論点が1冊で学習できる良書です。

過去問を分析してから出題されそうな分野を中心に読み進めるといいでしょう。

参考書に掲載されている回答例を参考にしつつ準備論文を書いていきます。

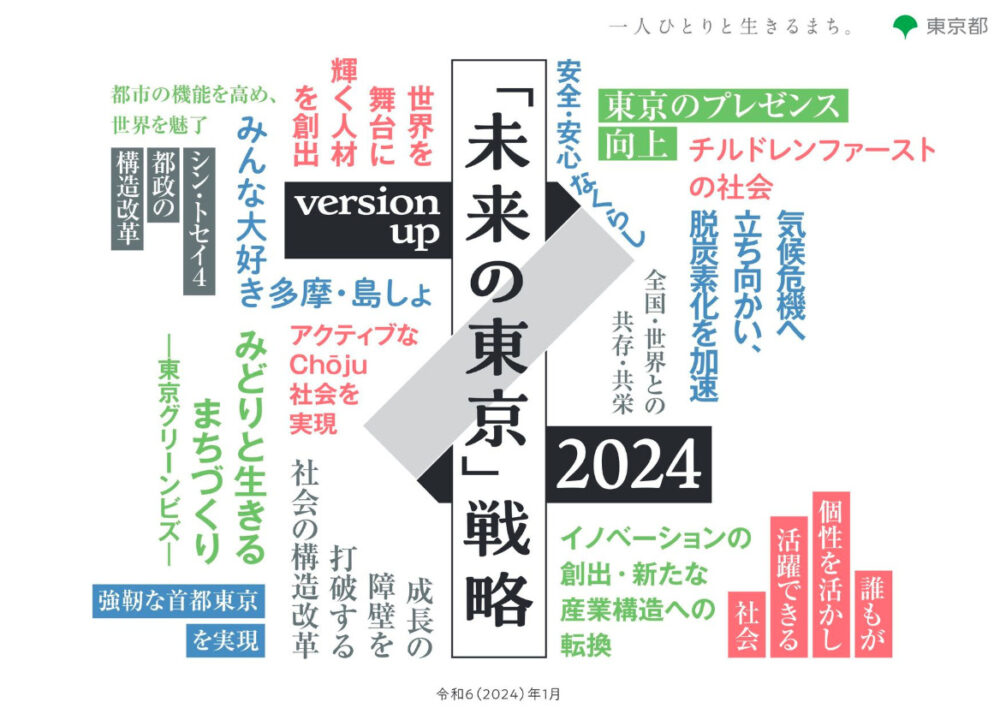

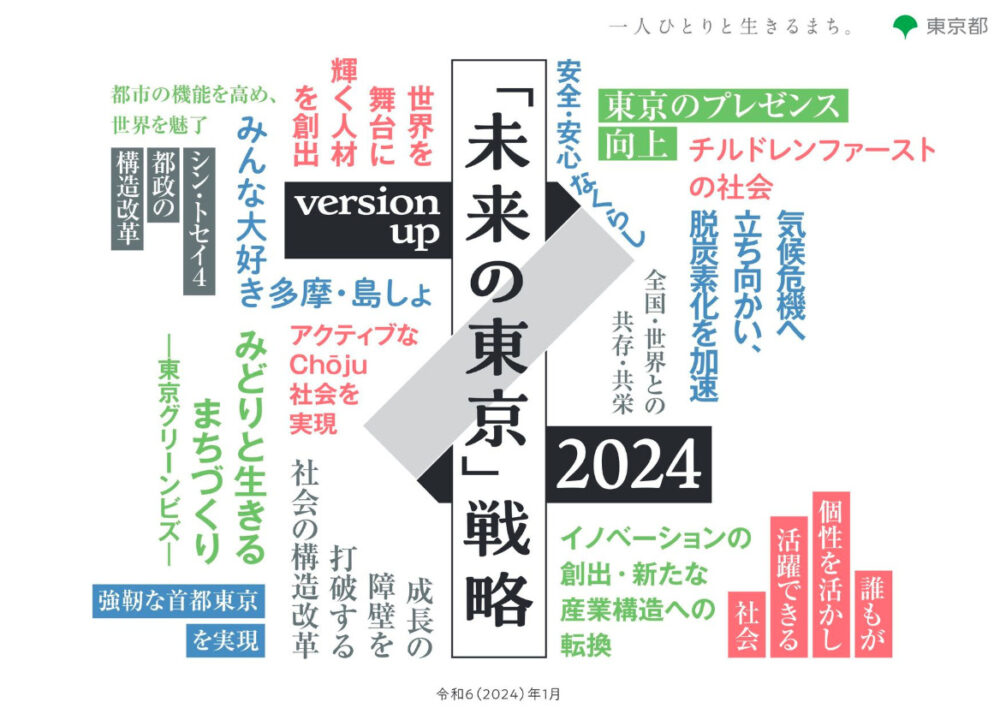

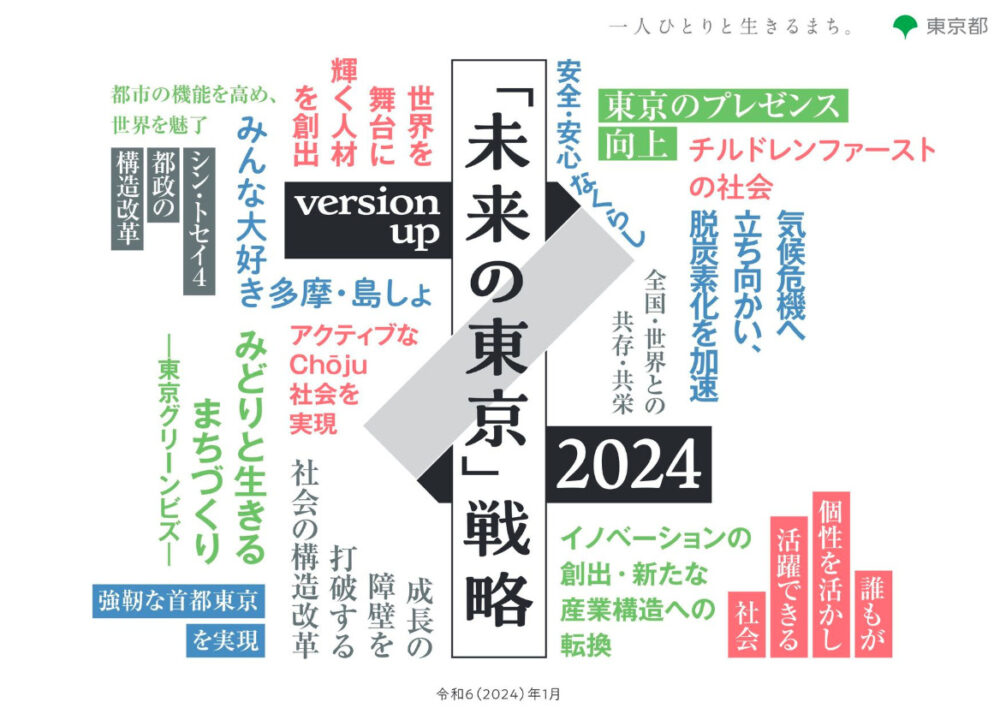

【「未来の東京」戦略 】

東京都の諸課題とそれに対する長期的な取り組みを網羅しているので、論文対策として必須です。

全てを覚える必要は無いですが、都の政策を少しでも論文内容に盛り込むことで、説得力や厚みが増し、他の受験生と差別化できます。

ホームページからも閲覧可能ですが、冊子で欲しい場合は以下の方法で入手できます。

- 都民情報ルーム(都庁第一庁舎3階南側)に行って直接購入する

- 紀伊國屋書店ホームページから注文する

論文試験対策の解説はこちら

(6)面接試験

【9割受かる鈴木俊士の公務員試験「面接」の完全攻略法】

面接の最低限の知識やマナーを把握するために、一読しておくといい良書です。

面接カードの書き方も掲載されているため、面接対策を始める前に読んでおきましょう。

面接試験対策の解説はこちら

(7)過去問

【東京都 過去問集 (I類B/行政・一般方式) 】

最後の総仕上げとして、過去問を実際に時間を計って解いておくといいです。

過去問は似たような問題が繰り返し出題されるので、間違えた箇所は解説を読み復習しておきましょう。

公務員試験参考書の使い方

参考書のレジュメを一通り読んだ後、早速問題を解いていきます。

問題を解きながら知識を習得していく方が効率的だからです。

知識の定着には、アウトプットとインプットのバランスが重要です。問題を解くことでアウトプットの時間が増え、自ずとインプットする時間も増えます。

具体的には、頻出度が高い分野から問題を解き、問題の余白に正解したら◯、不正解なら✖️をつけておくと良いです。

2周目以降は✖️が付いた問題を中心に解き直します。

自分の理解度が低い箇所が可視化されて、重点的に学習すべき分野がわかるので、効果的です。

とはいえ、1つの参考書だけでは、試験範囲をカバーできないのでは?

確かに、他の参考書も使用して、多くの問題を解いた方が、より完璧な対策となるでしょう。

ただ、公務員試験は100点を目指す試験ではなく、6~7割得点すれば合格できる試験です。

必要最低限の部分だけ抑えて、残りはあきらめる思い切りも大事になります。

1つの参考書を使い倒すように学習を進めましょう。

【まとめ】自分が納得する参考書を選ぶことが大切

今回は、都庁の公務員試験におすすめの参考書や選び方について解説しました。

本記事の要約

- 独学者は参考書選びが重要なので、慎重に選ぶ

- 参考書は内容を確認してから購入する

- 参考書は1科目1冊にしぼり、多くのものに手を出さない

- スーパー過去問ゼミシリーズを選べば、大きな失敗は避けられる

- 1つの参考書を少なくとも2周して基礎を固める

参考書選びは、独学者にとって、合格を左右すると言っても過言ではありません。

後悔しないためにも、自分が納得するものを選ぶことが必要です。

もし独学で挫折しそうになったら、予備校の利用も考えてみましょう。

予備校の利用が最短で合格する道かもしれないので、早めの決断が重要です。

実際に独学に挫折して予備校を利用する人も多いです。私もその一人でした。

もちろん独学から始めてみるのも悪くないです。独学で学習したことも決して無駄にはなりません。

今回は以上となります。ありがとうございました。